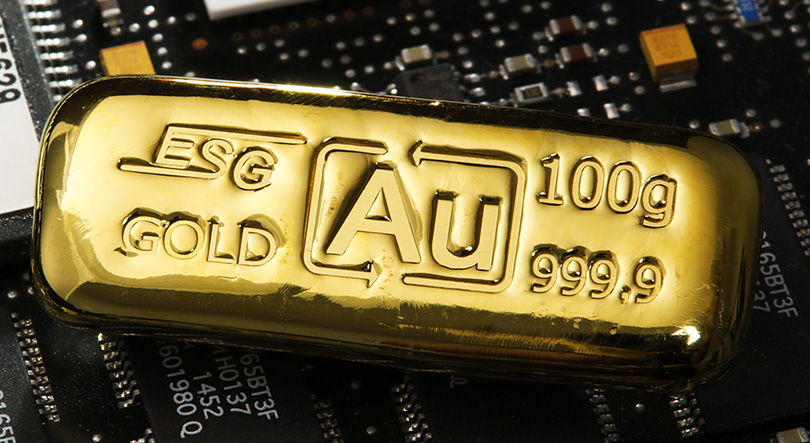

ESG Goldbarren aus 100g Recyclinggold

Edelmetalle wie Gold und Silber sind beispielsweise aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, ihrer Optik und der Seltenheit seit dem Altertum zur Herstellung von Münzen und Schmuck in Gebrauch.

Edelmetalle werden aus der Erdoberfläche gewonnen und sind, im Gegensatz zu nachwachsenden Rohstoffen wie beispielsweise Holz, nicht erneuerbar und somit begrenzt. Der Mensch macht sich seit jeher die Eigenschaften dieser Metalle zunutze. Vermutlich wurde im 5. Jahrtausend v. Chr. in Ägypten das erste Mal bewusst Gold gefunden. Man fand Aufzeichnungen auf Papyrus, welche darauf hinweisen, dass bereits 4000 v. Chr. die erste Goldwaschanlage entstand und spezielle Techniken zum Goldabbau und zur Raffinerie entwickelt wurden. Der Abbau von Edelmetallen zog sich durch die Antike und das Mittelalter. Edelmetalle wurden nach und nach weltweit in großem Rahmen abgebaut.

Edelmetallabbau heute

Heute kann man den Abbau von Edelmetallen in zwei Formen von Bergbautätigkeiten einordnen. Grob gesagt werden im Tagebau Rohstoffe in offenen Gruben gewonnen. Das Metall wird Stück für Stück durch das Abtragen von Erdschichten freigesetzt. Edelmetalle werden jedoch oft auch unter Tage in Minen und Stollen abgebaut.

Edelmetallabbau in Europa

Im internationalen Vergleich ist der Edelmetallabbau in Europa von geringerer Bedeutung, obwohl in vielen europäischen Ländern beispielsweise Gold oder Silber gefördert wird. Dies geschieht vergleichsweise jedoch nur in geringeren Mengen. Das siebenbürgische Erzgebirge gehört zu den wichtigste Goldabbaugebiet in Europa. Es liegt in Rumänien. Auch in Deutschland gibt es einige Goldvorkommen im Rhein, in den Mittelgebirgen und in den bayrischen Alpenflüssen.

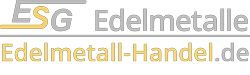

Edelmetalle und ihre Verwendung

Genutzt werden Edelmetalle vor allem in der Industrie. Sie werden beispielsweise zur Herstellung von Katalysatoren für Autos verwendet. Aber auch in Elektrogeräten wie Computern und Smartphones befindet sich beispielsweise Gold. Edelmetall ist jedoch auch zur Herstellung von Schmuck in Verwendung, oder dient als Anlageform zur Diversifizierung des persönlichen Anlageportfolios.

Edelmetallrecycling

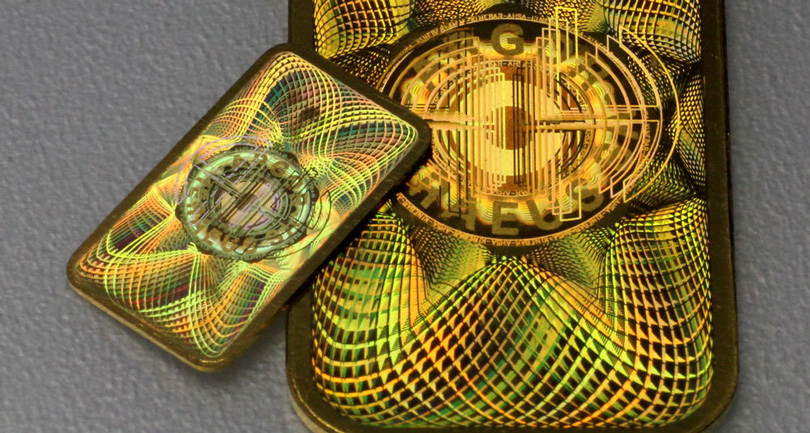

Der Abbau von Edelmetallen ist umweltbelastend und die Arbeitsbedingungen sind in vielen Minen schlecht. Daher wird das Recycling von Edelmetallen immer wichtiger. Unter Edelmetallrecycling versteht man die Rückgewinnung von Edelmetallen aus allen Produkten oder Abfällen, welche Edelmetalle enthalten. Je nach Ausgangsmaterial, Edelmetallkonzentration, eventuellen Störstoffen und Anhaftungen sehen die Aufarbeitungswege von Edelmetallschrotten anders aus. Das Ziel jedes Recyclingverfahrens ist es jedoch, die Edelmetalle möglichst umweltfreundlich herauszulösen und dem Rohstoffkreislauf zurück zu führen. Die recycelten Edelmetalle behalten ihre Eigenschaften und sind nicht weniger wert als neu geförderte Metalle. Daher werden unter anderem auch Anlageprodukte aus Recyclinggold hergestellt.

Die New Zealand Mint ist eine Edelmetallprägeanstalt in Privatbesitz in Auckland, Neuseeland. Dort werden Sammler- und Anlagemünzen produziert, die Prägestätte stellt jedoch keine offiziellen Umlaufmünzen des Neuseeländischen Dollars her. Deren Herstellung wird hauptsächlich in der Royal Mint und der Royal Canadian Mint vorgenommen.

Die New Zealand Mint ist eine Edelmetallprägeanstalt in Privatbesitz in Auckland, Neuseeland. Dort werden Sammler- und Anlagemünzen produziert, die Prägestätte stellt jedoch keine offiziellen Umlaufmünzen des Neuseeländischen Dollars her. Deren Herstellung wird hauptsächlich in der Royal Mint und der Royal Canadian Mint vorgenommen.